第五十五章 从庚子到五四:布道与增长

第十九世纪建立起来的中国教会,力量微弱,素质低落,是不争的事实。然而掌管历史的主对教会的爱与眷顾,同样也是事实。祂让中国教会在1900年世纪交替的时刻,经历了一场烈火般的试验,当时教会遭遇的打击空前惨烈,但是福音事工也因此大步向前。

严格来说,中华大地在十九世纪末只有中国宣教事工,并没有中国教会可言,因为所有教会的事务,包括行政、牧养、教导,连同其他附属教会的机构(如医院、学校等),都必需依赖宣教机构的领导和支持才得以生存。然而1900年义和团引起的庚子之乱,使这局面改观。二十世纪的中国教会,开始出现复兴与振作的气象,一直持续到二十世纪中叶之后。

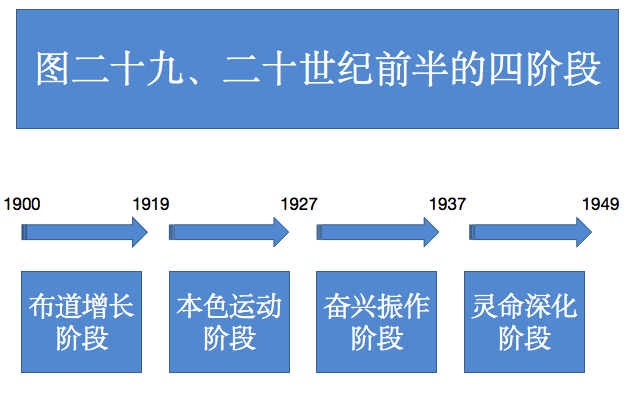

二十世纪上半部的中国教会,在发展上大致可以划分为四个阶段,当中的特征分别是:从庚子到五四的“布道增长”(1900-1919)、五四到南京政府成立期间的“本色运动”、南京政府成立到全面抗战期间的“奋兴振作”与战后到大陆政权易手的“灵命深化”。各阶段的相关时序,请参看图二十九所列。

义和团之乱

虽然1900年标志着新纪元的到来,但当时的中国社会,却没有什么值得欢欣的缘由。此时的满清政府腐败无能,积重难返。当日中国在制度、社会、文化各层面,都充斥着强烈的危机感。明眼人都看出,满清政府的无能,已经到了不能继续有效统治的地步,而外国人对中国的侵略也越来越严重。虽然十九世纪末年,中国也曾出现过现代化的努力,但结果都以失败告终。光绪皇帝亲政后推行的百日维新,到头来却引发戊戌政变,惨淡收场。大家都在疑惑:中国的出路在哪里?

历代以来,中国民间都有一些秘密会社的组织。这些会社在民间信仰的名堂下,掺杂了宗教色彩,迷信的程度相当深。其中一些甚至宣称拥有超然能力,在打斗中刀枪不入。有学者指出在邪灵的工作下,一些民间宗教色彩的会社,确实能彰显出某程度的超然能力。在社会充满不安的情况下,这些会社往往迅速成长,势力庞大。清末年间的中国,正值这样的不安境况。当中一个这类的组织就是“义和团”。它本来的名称是“义和拳”,据说练成义和拳的人,甚至能抵挡西洋人的刀枪。当时西方帝国主义对中国的蚕食,使许多老百姓甚为不满,故而社会上弥漫着强烈的仇外情绪。义和团标榜的刀枪不入,对普罗大众颇为吸引,因而迅速壮大起来。

由于屡遭外国人欺凌,一些官员也一直寻找方法铲除洋人。在苦无出路的困境中,满清朝廷中的一些高官,竟然看中了这个义和团,希望借着他们的力量,打击洋人。照理朝廷的权贵,不应该轻信这些民间会社的蛊惑之谈。但在走投无路之下,他们竟然愚昧无知地认为,义和团能够改变中国的命运。义和团因应这个情势,打出甚为吸引的口号,标榜“扶清灭洋”(就是扶助满清、消灭洋人);这个口号让他们取得了朝廷的信任,连当时执掌实权的慈禧太后,也在中央大臣的怂恿下,认为“民气可用”,同意纵容义和团分子闹事。中央甚至知会各省地方官员,给予协助,容许义和团分子在各地闹事。北京的义和团分子,在1900年发难,开始攻击北京的洋人,企图攻入外国在北京的使馆区。散布全国各地的义和团分子,也配合北京的骚乱,全面地掀起扶清灭洋的行动,到处攻击、追杀外国人。结果爆发了惊天动地的“义和团之乱”(又名拳匪之乱)。由于1900年正值庚子年,所以历史又称事件为“庚子之乱”。

在本质上,庚子之乱是带有政治因素的社会动乱。基本上这些暴徒、拳匪要杀害的是外国派驻中国的官员。然而,对北京使馆区的进攻,无法得手。为了发泄对洋人的不满,暴乱的矛头很快就转向了手无寸铁的西方宣教士。当时中国已经成了世界最大的宣教地区,大量的西方传教士散布全国各地。义和团之乱迅速演变为攻击教会,杀害宣教士的动乱。同时,由于仇外情绪高涨,暴徒的怨气也发泄到加入教会的中国人身上。结果大批宣教士及中国信徒被杀,动乱区的教堂被毁,人命与财产都蒙受巨大损失。义和团之乱使教会受到空前绝后的破坏,惨不忍睹,范围涵盖了基督新教与天主教。教会人士因此也称事件为“庚子教难”。

对西方侵略者的怨恨,至终扩大为对教会的怨恨,当中原因颇为耐人寻味。原来许多仇外的人士,认为洋人能在中国横行霸道,是因为信奉基督教的中国人,支持教会与宣教士,导致西方人士在中国土地上嚣张。结果对外国人的怨恨,无可避免地牵连到本地信徒身上。在庚子之乱中,被杀的宣教士几近250人,殉教信徒更多达二万多人。事件终以八国联军进攻北京落幕,事后清政府不得不透过巨额赔款来平息这次乱事。

庚子教难对基督教的影响

庚子教难对教会带来重要影响,对教会的破坏虽然巨大,同时也带来变相的祝福,让中国教会得益不少。首先是教会因庚子教难,经历了一次难得的内部清洗。由于吃教的风气盛行,教难之前到教会聚会的人,许多都带着不良动机,希冀从教会的教育、医疗与救济等事工中获益。庚子教难让这些吃教分子不敢再到教会聚会,恐怕骚乱再起而送命。因此庚子之后,这种人不再参与教会活动。庚子教难后愿意继续留在教会的,都是诚心追求认识主的信徒,他们不惜为信仰付上代价,包括为主舍命也在所不惜。教会因而获得一次清理门户的机会。这番清洗对中国教会日后的发展,贡献极其正面;在接下来的年日中,教会面对的压力虽然接踵而来,但教会成员早已变得更加单纯,较有能耐承受这些压力,也更积极寻求振作之道。

第二方面是教会的形象开始让人改观。庚子教难中,许多信徒对信仰的态度,极其坚定,即便生命受到威胁,依然此志不渝地持守信仰,许多至终殉道而死。这些可歌可泣的事例,赢取了教外人对基督教的佩服与敬重。教外人对面对苦难的信徒,往往从同情发展成好奇,想要知道这个信仰为何能够让自己的邻舍甘冒被捉、被打、甚至被杀的危险,仍然视死如归,义无反顾。因此教难之后,原本许多对教会反感的人,反倒开始愿意与信徒来往。教会的形象因此改善。

庚子教难带来的第三方面贡献,是教会开始反省信仰与文化的关系。这次逼迫源于对帝国主义欺凌中国的不满,导致教会受牵连;教会领袖无法释怀的是:一场排外运动,为什么会牵扯到教会,使教会蒙受如此重大的损失?答案也很清楚,因为中国教会的西洋色彩过于浓厚,一但发生排外风潮,教会就难以幸免。要避免类似情形再度发生,必须努力摆脱教会的西洋色彩,才能从排外的漩涡中走出来。庚子教难之后,信徒开始认真思想:如何才能建构一个真正的中国教会,使中国教会不再是依附外国的教会?这种反应让庚子之后的中国教会,朝向一个较为健康的方向发展。因此许多人都指出:义和团之乱或许是一份祝福。如果不是这场风波,教会内部与外部,都不会出现一番新气象。

庚子教难后的教会

逼迫经常是带来教会的成长,庚子教难就是典型例子。在痛定思痛之余,教会觉醒过来,明白到必须珍惜上主的保守,竭力为福音打美好的仗,建立名副其实的中国教会,方能避免重蹈覆辙。于是,教会在1907年召开的百年纪念大会上(纪念福音自1807年经马礼逊传入中国),认真地探讨了中国教会要如何落实“自治、自养、自传”的愿景。这个后来被称为“三自”的理念,终于首度获得公开探讨。不是说中国教会从此要将外国宣教士与宣教资源排挤出去,而是思考如何结合中外各方资源,建构中国人主导的基督教会。教会的事工开始有了清晰的方向。许多中国信徒也更愿意挺身而出,勇敢地承担福音使命的重任。教会内部也开始出现更新的气象。吃教的人少了,诚恳的信徒更加认真了,教会事工也开始火热起来。

上主的手也开始施行奇妙的工作。研究指出,中国教会近代复兴现象最早出现的记载,就在庚子教难的1900年。此后中国教会的信徒,在信仰的取向上趋于单纯,内部清洗之后,外界对基督教的观感,也有所改变,教会与信徒的积极性发挥了出来。到了1908年,中国的东北地区,爆发了闻名中外的“满洲大复兴”。一年之内,东北地区一些堂会聚会人数,突然飙升两倍到三倍,祷告会中认罪的人比比皆是,传道人讲道也大有能力,信主的人直线上升。开始的时候,一些西方差会怀疑这仅是短暂的现象;但是经过几年的跟踪调查后,不得不承认这一波的复兴确实是出于上帝特别的作为。复兴的火花也蔓延到东北以外的地区。

趁着教外人对教会的态度转变,更多信徒愿意投入布道事工。布道队一批又一批的出发,前往从前未及接触的群体与地区,宣扬福音。当中许多队伍是宣教士与中国信徒联手组成的;另外也首次出现不少纯粹由中国信徒组成的队伍。同一时间,教会也在大城市中,兴办大型的布道聚会。当时文明国际的穆德与艾迪,受邀成为特约讲员,一再来到中国,巡回各地举办布道聚会,参加人数动辄达几千人;聚会过后的跟进查经聚会,也吸引数百至过千慕道者出席,盛况可谓空前。这些布道聚会经常在中学举行,对学生群体的影响尤其明显,成功地吸引许多中学生前来聆听福音信息。这波持续出现的大规模布道运动,见证着中国教会在教难之后,首度力图振作,勇敢地为福音作见证的努力。这个刚经历了义和团事件洗礼的教会,从而也饱尝了上主赐下的丰收。稍露复兴气象的中国教会,开稳健地成长,迎向五四运动后另一波的打击。

在这个过程中,中国社会出现另一事件,进一步助长了中国教会的发展。由孙中山领导的革命运动,成功地在1911年创建了亚洲第一个共和国。研究指出,革命志士中,包括不少的基督徒在内,从中可见基督教对当日革命运动的影响。虽然新建的共和国体制,在缺乏现代政治人才的限制下,举步维艰,但是“共和”对中国人而言,仍是极其新鲜的事物。一般人只知“皇上万岁”的体制,对共和这新观念毫无认识。然而共和带来的新希望与新气象,却让社会弥漫着开放与乐观的期盼。新政府也认可基督教为合法的宗教团体。这个情势让信徒逐渐摆脱庚子教难的阴影,积极地投入教会事工。之前提及的布道运动,就是这样蔓延开来的。

一些统计数字,可以帮助我们了解这个时期中国教会的成长状况。自1905到1915的十年间,中国的传道同工,从三千多名增加到五千多名,增长了55%;教会事工所及地点,增加了21%;受洗加入教会的人数,更增加了85%,达三十三万多。所有宗派聚会人数都大幅增加,而较能反映实际情况的参加圣餐人数,则增加了三至五倍。这些数字反映了中国教会在这期间的成长,令人鼓舞。

评估与小结

患难原是变相的祝福,这句老生常谈用在二十世纪初年的中国教会,颇为贴切。一场庚子教难,让教会提出了自治、自养、自传的理念,催生了真正意义的中国近代教会。从此中国教会有了明确的方向,为建立植根本土的基督教会努力,确实可喜可贺。随后出现的布道运动也为教会带来了清新的气象。若以教会复兴的观点说,这个时期的中国教会,正处于复兴的起步阶段,并且以积极布道作为展现复兴的途径。配合当日的自治、自养、自传理想,布道事工开始由中国信徒承担;规模虽然不大,意义却非凡。

举例而言,这股布道热诚,进一步导致了“中华国内布道会”的成立。这个1918年由中外教会领袖联手成立的机构,率先差遣布道单位,向边远地区宣教,建立教会。他们前后在云南、黑龙江、蒙古等地开拓福音事工,实乃中国教会投身本地差传的先河。足见当日布道的热诚,让教会不仅关注中土地区的事工,也念及少数民族、边陲地域的福音需要。

只是在教会积极布道之余,对信仰仍然缺乏深刻反省。对于刚刚起步的中国教会,今天的教会或许不能过分苛求;只是这方面的缺乏,让教会在接下来出现的反教风潮中,几乎无从招架。过往的教会历史一再提醒我们,必须深刻掌握信仰的原委,方能面对各种各样的风浪。中国基督教经由西方宣教士传入,因此无法回避中西文化差异所带来的种种问题。偏偏自1915年左右开始,中国文化领域出现“新文化运动”。教会在准备不足之下,遭遇来自新文化运动的刁难,饱受随后而来的反教浪潮打击,以致这时期的兴旺现象,迅速消退,实在可惜。

然而,我们也不可忘记,教会仍在上帝眷顾之下。这个时期奠定的基础,仍然让教会成功地渡过接下来的熬炼岁月。故此,今天的中华信徒,仍然当为这个时期的振作现象,向上帝感恩。